臨床歯科医学|歯科衛生士国家試験問題|1問〜20問

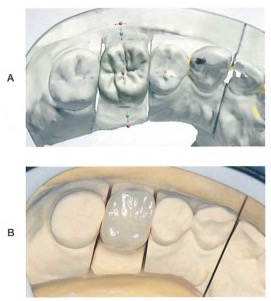

第30回国家試験 午前46

30歳の女性。上顎臼歯部の歯内治療後の歯冠補綴治療を希望して来院した。CAD/CAM冠による治療を行うことになった。装置設計時の写真(別冊午前 No.10A)と完成時の写真(別冊午前 No.10B)を別に示す。AからBへの製作過程で行われるのはどれか。1つ選べ。

第25回国家試験 午後57

手づかみ食べ機能を獲得する時期に萌出するのはどれか。

第25回国家試験 午前48

CAD/CAM装置を用いて加工できる材料はどれか。2つ選べ。

第23回国家試験 午前51

26歳の女性。上顎左側第一大臼歯抜去のため水平位で浸潤麻酔を行ったところ、めまい、脱力感を訴えた。颜面着白、冷汗を認め、血圧70/50 mmHg、脈拍数50回/分であった。適切な対応はどれか。

第25回国家試験 午前62

88歳の女性。要介護4で、60人が入所できる高齢者施設に半年前に住民票を移して生活している。

この施設はどれか。

第25回国家試験 午前34

エックス線撮影において、デジタル撮影システムがエックス線写真撮影よりも優れているのはどれか。2つ選べ。

第22回国家試験 午後57

恐れの感情が現れる時期はどれか。

第27回国家試験 午前45

支台歯が生活歯である場合、ブリッジを仮着するのに用いるのはどれか。

第22回国家試験 午後60

70歳の女性。中等度の歯周疾患で、歯周治療を開始することになった。糖尿病で服薬治療を受けている。

SRPで注意すべきことはどれか。2つ選べ。

第30回国家試験 午後34

う蝕検知液に含まれている染色成分はどれか。1つ選べ。

第30回国家試験 午前61

84歳の女性。脳血管障害後遺症で胃瘻からの栄養を行っている。ADLは全介助である。口腔健康管理を行うことになった。栄養注入後に口腔清掃を行うとき、嘔吐しにくい体位はどれか。2つ選べ。

第23回国家試験 午前52

不正咬合のうち、歯周病発生のリスクが最も高いのはどれか。

第26回国家試験 午前58

5歳の男児。前歯で食物が噛みにくいことを訴えて来院した。全身疾患は認められず、う蝕の治療は終了している。咬合時の口腔内写真(別冊午前No.16)を別に示す。

咬合異常の原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

第25回国家試験 午後58

5歳の男児。上顎右側第二乳臼歯の多歯面う蝕に対し、既製乳歯冠修復を行うことにした。既製乳歯冠修復を試適していたところ、口腔内に落下させた。直ちに行うのはどれか。

第28回国家試験 午後38

16歳の男子。歯肉の違和感を主訴として来院した。診査の結果、う蝕は認められず、最深部のプロービング深さは4mmであった。初診時の口腔内写真(別冊午後No.3)を別に示す。最初に行うのはどれか。

第29回国家試験 午後56

カウプ指数の計算式はどれか。1つ選べ。

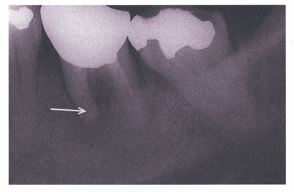

第28回国家試験 午前42

58歳の男性。下顎左側第一大臼歯の違和感を主訴として来院した。感染根管治療を行うことになった。初診時のエックス線写真(別冊午前No.3)を別に示す。矢印で示す破折ファイルの除去で用意するのはどれか。

第25回国家試験 午後42

10歳の男児。歯肉からの出血を訴えて来院した。3日前から38℃の発熱があるという。全顎的に歯肉の腫脹と出血がみられた。疑われる全身疾患はどれか。

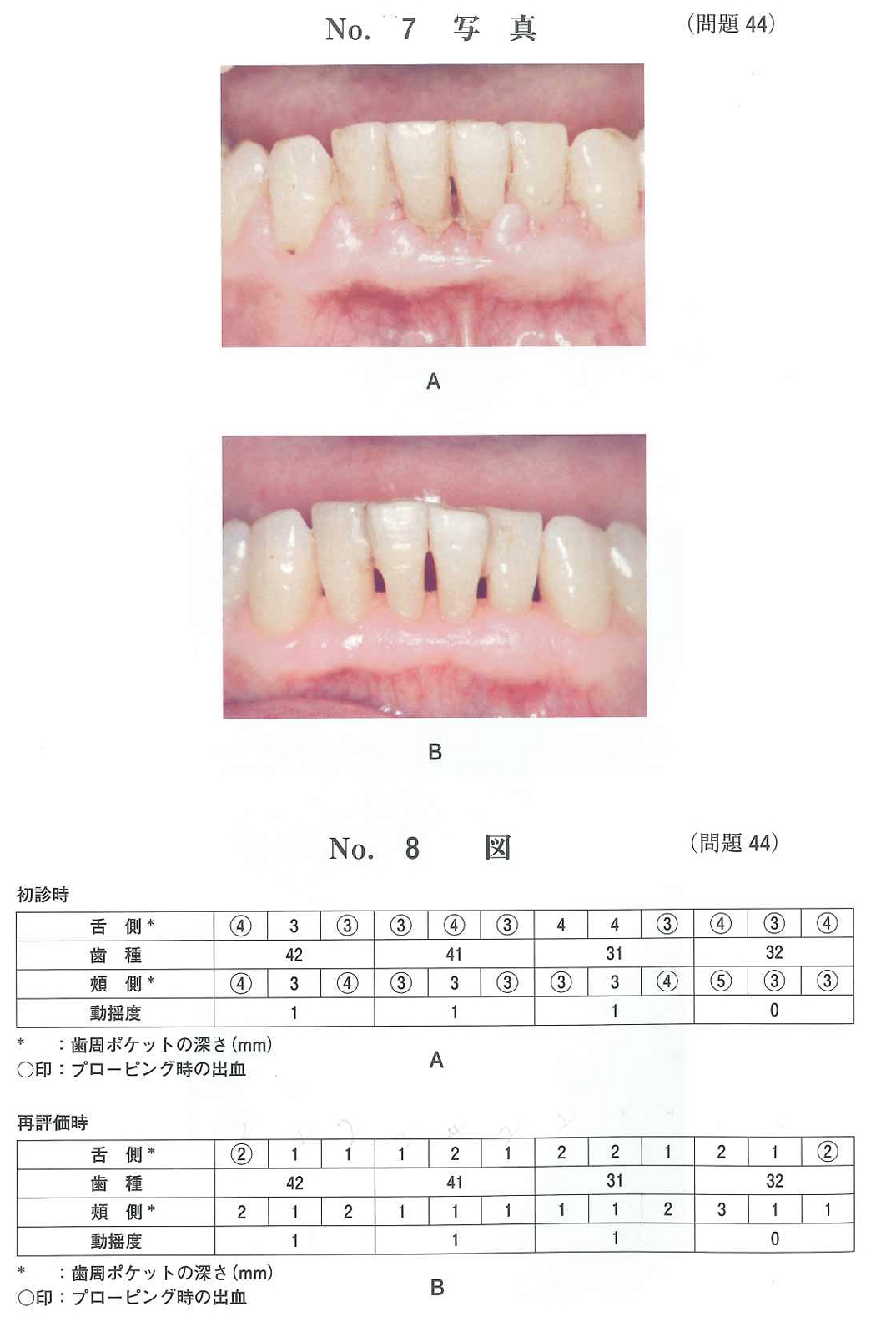

第25回国家試験 午前44

55歳の女性。下顎左側前歯部歯肉の腫脹を訴えて来院した。2か月前から気づいていたが放置していたという。慢性歯周炎と診断され歯周基本治療を行った。初診時の検査でCEJから歯肉辺縁までの距離はいずれの部位も0 mm、再評価時は2mmであった。初診時のロ腔内写真(別冊午前No.7A)と歯周組織検査結果の一部(別冊午前No.8A)、再評価時の口腔内写真(別冊午前No.7B)と歯周組織検査結果の一部(別冊午前No.8B)を別に示す。

改善したのはどれか、2つ選べ。

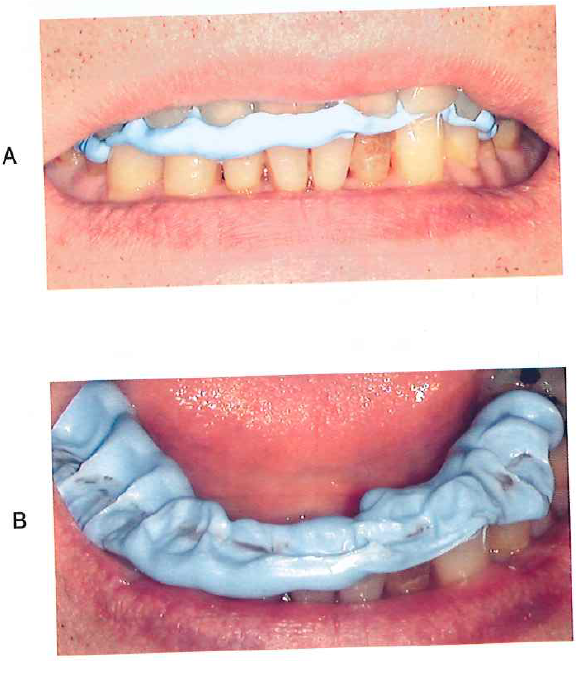

第29回国家試験 午前45

60歳の男性。下顎左側大臼歯部の歯質欠損による咀嚼困難を主訴として来院した。下顎左側第一大臼歯に対して全部金属冠による治療が行われた。上下顎印象採得後に行った操作時の写真(別冊午前No.12A)と操作後の写真(別表冊午前No.12B)を別に示す。この操作でわかるのはどれか。1つ選べ。