臨床歯科医学|歯科衛生士国家試験問題|161問〜180問

第25回国家試験 午前35

血液凝固因子の検査はどれか。

第30回国家試験 午前57

8歳の男児。う蝕の治療を希望して来院した。上顎左側第一乳臼歯の歯髄処置後、乳歯既製金属冠を用いて修復した。処置後の口腔内写真(別冊午前 No.20)を別に示す。処置当日の注意点はどれか。1つ選べ。

第26回国家試験 午前41

45歳の女性。上顎左側側切歯の変色を主訴として来院した。4年前から気付いていたが放置していたという。初診時の口腔内写真(別冊午前No.5)を別に示す。

変色の原因として考えられるのはどれか。

第27回国家試験 午前40

根管治療で単一で仮封に用いる材料に適していないのはどれか。

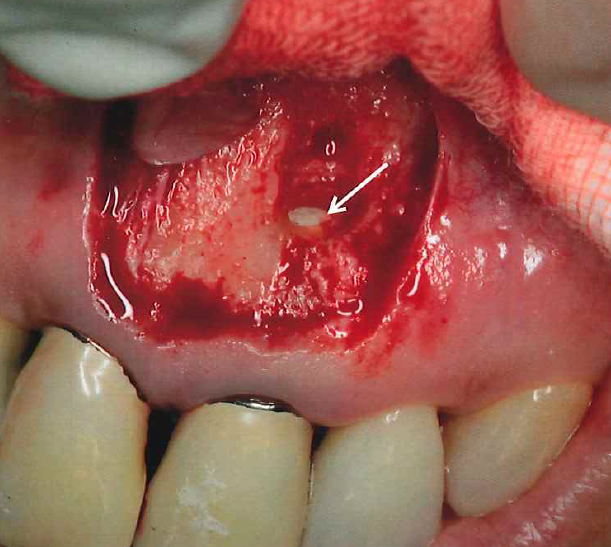

第24回国家試験 午前42

38歳の女性。上顎左側中切歯部の腫脹と疼痛とを訴えて来院し、根尖性歯周炎と診断された。術中の口腔内写真(別冊午前 No.6)を別に示す。矢印で示す材料として考えられるのはどれか。

第31回国家試験 午後42

上顎右側犬歯へ測方加圧充塡法で根管充塡処置を行った。術中の口陸内写真(別冊午後 No.8)を別に示す。

次に使用するのはどれか。1つ選べ。

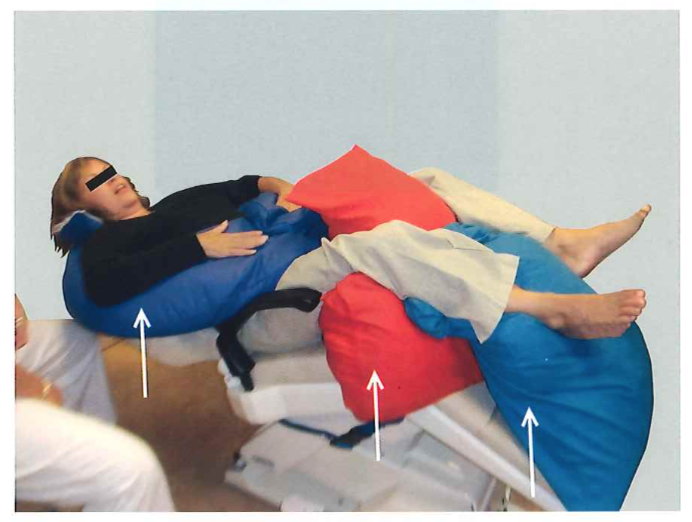

第30回国家試験 午後62

脳性麻痺患者の歯科診療時の写真(別冊午後 No.22)を別に示す。矢印で示す器具を用いる目的はどれか。1つ選べ。

第27回国家試験 午前37

化膿性炎症のスクリーニング検査はどれか。2つ選べ。

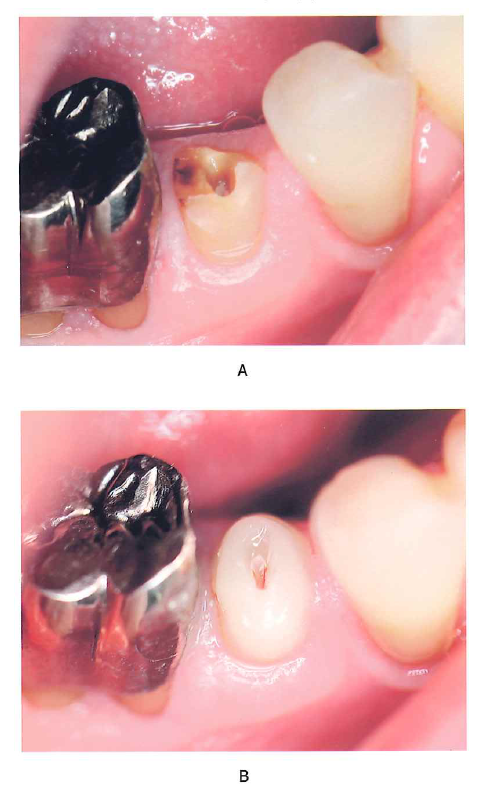

第26回国家試験 午後41

46歳の男性。下顎右側第二小臼歯の歯冠が折れたことを主訴として来院した。慢性根尖性歯周炎と診断され、感染根管治療を行うことになった。初診時の口腔内写真A(別冊午後No.6 A)と感染根管開始直前の口腔内写真B(別冊午後No.6 B)を別に示す。

感染根管治療開始前に患歯に施された処理はどれか。

第29回国家試験 午前36

肝機能障害のある患者で高値を示すのはどれか。2つ選べ。

第24回国家試験 午前44

42歳の女性。歯の動揺を訴えて来院した。検査の結果、小臼歯から大臼歯にかけて2度の動揺を認めたため暫間固定を行った。固定後の口腔内写真(別冊午前 No.9)を別に示す。固定法の種類はどれか。

第24回国家試験 午後43

48歳の女性。歯の動揺を訴えて来院した。歯周基本治療時の口腔内写真(別冊午後 No.5)を別に示す。矢印に示す処置の目的はどれか。

第26回国家試験 午前51

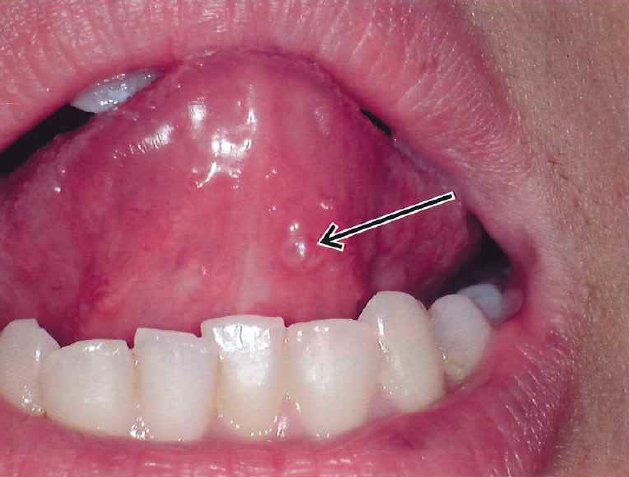

26歳の女性。舌下面の異常を訴えて来院した。2か月前から舌下面の腫脹に気付き、病変の増大と縮小を繰り返しているという。口腔内写真(別冊午前No.12)を別に示す。腫脹を矢印で示す。

考えられるのはどれか。

第23回国家試験 午後43

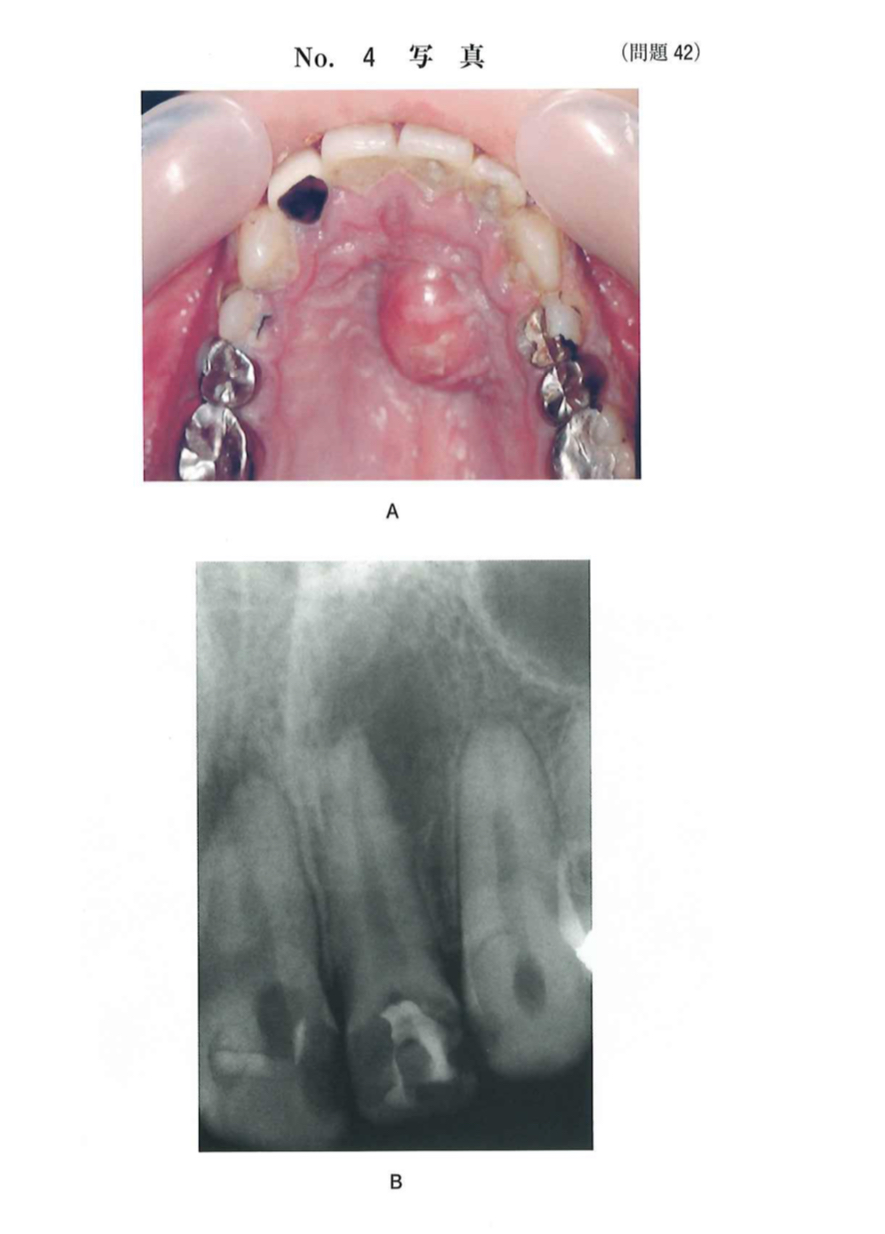

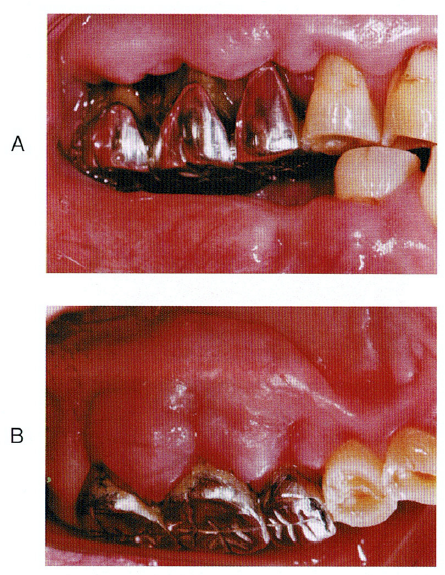

53歳の男性。歯肉の異常を訴え来院した。全身的には糖尿病、高血圧、狭心症があり、それぞれに投薬を受けているという。上顎臼歯部頰側面観の口腔内写真(別冊午後No.6A)と同口蓋側面観の口腔内写真(別冊午後No.6B)とを別に示す。

この患者の歯肉異常に関与する薬剤はどれか。

別冊

午後 No.6 A、B 写真

第30回国家試験 午前41

麻酔抜髄に使用される薬剤で化学熱傷の原因となるのはどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 午後37

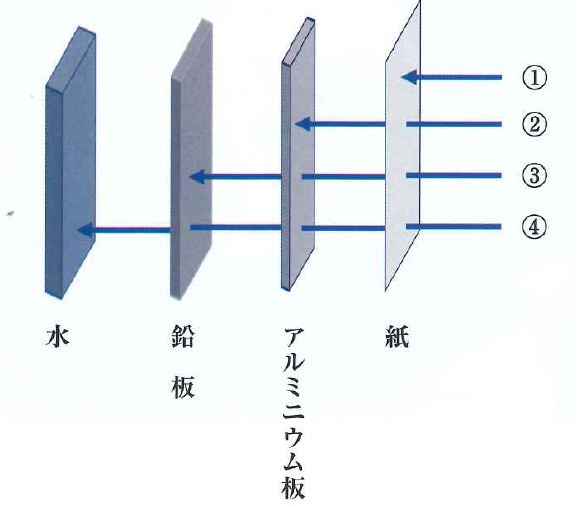

放射線の物質透過性の図(別冊午後 No.6)を別に示す。

エックス線はどれか。1つ選べ。

第22回国家試験 午後59

障害者に対する社会福祉の基本理念はどれか。

第29回国家試験 午前57

5歳の男児。歯の変色を主訴として来院した。2週前から徐々に変化してきたが、現在痛みと動揺はない。先天性疾患の既往もないという。初診時の口腔内写真(別冊午前No.22)を別に示す。変色の原因で考えられるのはどれか。1つ選べ。

第30回国家試験 午後58

嚥下障害が重度で経管栄養を長期に使用する必要があり、消化管に異常がない場合に選択すべき栄養法はどれか。1つ選べ。

第27回国家試験 午後42

27歳の男性。上顎左側側切歯の違和感と疼痛を訴えて来院した。同部の違和感は4日前から気付いていたという。同部に波動を触知した。初診時の口腔内写真(別冊午後No.4A)とエックス線写真(別冊午後No.4B)を別に示す。

考えられる対応で、最初に行われるのはどれか。