歯科保健指導論|歯科衛生士国家試験問題|161問〜180問

第27回国家試験 午前81

多剤服用の高齢者に対して歯科保健指導を行う際に、薬物の注意すべき有害作用はどれか。2つ選べ。

第25回国家試験 午前80

58歳の男性.2年前の脳梗塞で軽度の後遺症が残存している。

歯科衛生士との会話を下に示す。

歯科衛生士:こんにちは。今日はどのようにして来られましたか。

患者:妻の運転で車で来ました。

歯科衛生士:歯磨きについてお聞きします。ご自宅ではどこで歯磨きされていますか。

患者:風呂場の洗面所で歯磨きします。

歯科衛生士:お口に汚れが残っていますが、磨きにくいですか。

患者:そうなんです。この歯ブラシを使っているのですが・・・。

歯科衛生士:グリップが細いですね。こちらの柄の太いものを試してはいかがですか。

患者:確かに力が入ります。ありがとうございました。

ノーマライゼーションの対応に該当するのはどれか。

第29回国家試験 午後78

17歳の男子。口臭を主訴として来院した。O’LearyのPCRは45%で、軽度の歯肉炎と診断された。歯科医師より歯科保健指導をするよう指示を受けた。ブラッシング指導とともに、洗口剤の使用方法の指導を行った。正しいのはどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午後81

乳児の保護者に対する適切な口腔保健指導はどれか。2つ選べ。

第27回国家試験 午後78

小児の成長に伴う情動発達で正しいのはどれか。2つ選べ。

第31回国家試験 午後82

73歳の男性。心筋梗塞の開胸手術後1日目で、経鼻経管栄養と酸素投与を受けている。主治医と連携している歯科医師から口腔健康管理を依頼された。

適切なのはどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午後85

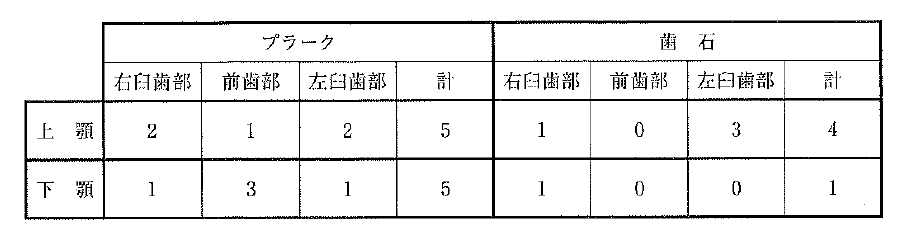

OHI-Sの結果を表に示す。OHI-Sの値はどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 午前94

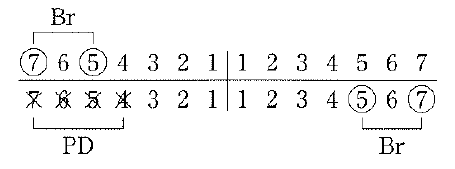

73歳の男性。脳血管疾患で入院していた急性期病棟から回復期病棟に移動することになり、利き手交換訓練を行うことになった。口腔機能管理を行うよう歯科医師から指示された。歯式を図に示す。

セルフケアで推奨するのはどれか。2つ選べ。

第28回国家試験 午後89

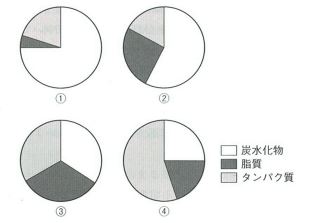

日本人成人におけるエネルギーを産生する栄養素の摂取比率(エネルギー比率)を図に示す。推奨するのはどれか。

第31回国家試験 午後79

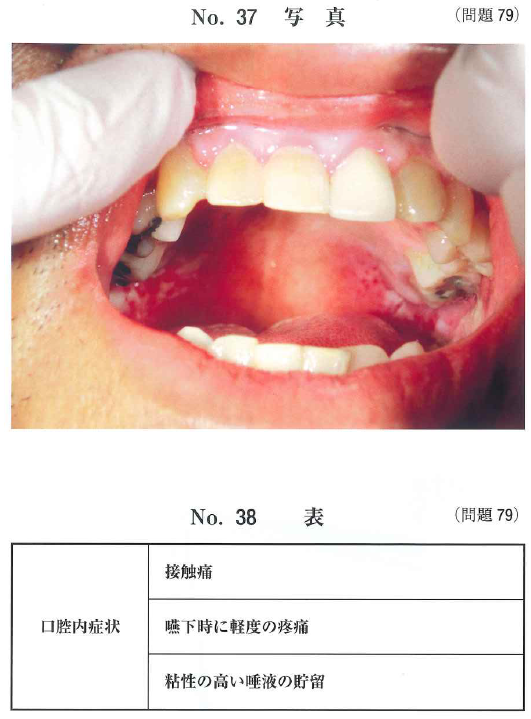

65歳の男性。上顎癌のため放射線治療を受けている。口腔粘膜炎を発症したため、歯科医師から口腔衛生管理を行うよう指示された。口腔内写真(別冊 午後 No.37)と口腔内症状の表(別冊午後 No.38)を別に示す。

適切な対応はどれか。2つ選べ。

第26回国家試験 午後84

65歳の男性。定期健康診査で来院した。口腔内写真(別冊午前No.18)を別に示す。ブリッジ部にプラークの付着が認められた。保健指導を行うよう指示を受けた。

丸印で囲んだ部位の清掃に適するのはどれか。2つ選べ。

第27回国家試験 午前91

両唇音はどれか。2つ選べ。

第27回国家試験 午後83

乳幼児期と保健管理の組合せで適切なのはどれか。2つ選べ。

第25回国家試験 午後91

40歳の男性。6か月に一度の定期歯科健診のため来院した。通院開始から3年間、喫煙による悪影響と、禁煙のメリットについて説明してきた。今回初めて禁煙を考え、1か月以内に開始したいという。現在は、1日20本吸っており、20年間の喫煙経験がある。

この男性への禁煙支援で適切でないのはどれか。

第28回国家試験 午後90

75歳の男性。アルツハイマー型認知症であり、移動は車椅子を使用している。これまで肺炎の既往はなく、総義歯を用いることで、家族と同じ食事を食卓で摂っているという。主治医からは先行期の障害が指摘されている。現在において、注意すべき食事介助の項目はどれか。

第29回国家試験 午前84

3歳児を対象として実施するう蝕予防教育に用いる媒体はどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午後79

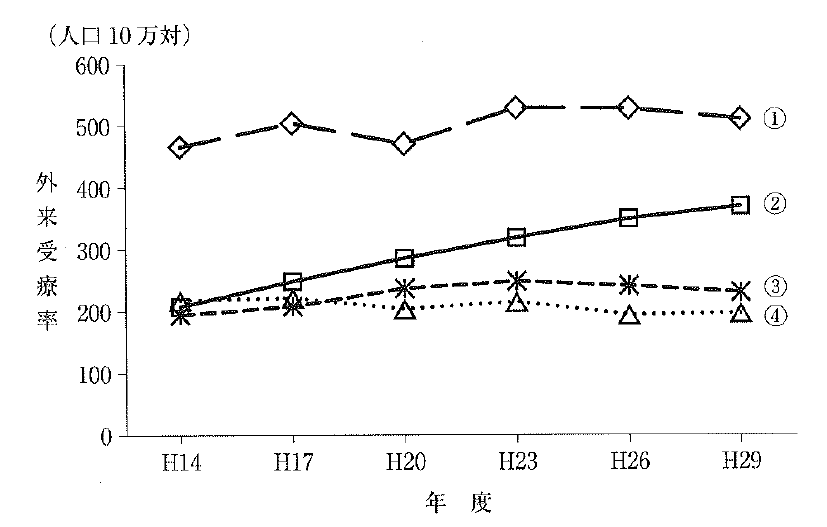

患者調査における外来患者受療率を図に示す。②はどれか。1つ選べ。

第30回国家試験 午前88

水溶性ビタミンはどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午前87

65歳の女性。入院中の口腔衛生管理を依頼された。乳癌の診断で、10日前から化学療法を行っているという。口腔内の強い疼痛を訴えている。初診時の舌の写真(別冊前No.31)を別に示す。適切な対応はどれか。1つ選べ。

第27回国家試験 午後85

73歳の女性。食道癌の診断で術前化学療法を行うため、支持療法として周術期口腔衛生管理の依頼があった。化学療法は2クール実施される予定である。

化学療法後に起こりうる口腔内の有事事象はどれか。2つ選べ。