歯科保健指導論|歯科衛生士国家試験問題|101問〜120問

第25回国家試験 午後80

「人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」で示される概念はどれか。

第31回国家試験 午後93

全身麻酔の気管挿管時に用いるマウスガードで予防できるのはどれか。2つ選べ。

第26回国家試験 午後82

口臭の原因を明らかにするために、口臭測定に加えて測定するのはどれか。2つ選べ。

第23回国家試験 午後90

低栄養状態の指標となるのはどれか。2つ選べ。

第23回国家試験 午後88

摂食・嚥下過程と機能障害の症状との組合せで正しいのはどれか。

第23回国家試験 午後87

認知症患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

第31回国家試験 午前86

「歯と口の健康週間」において、高校生を対象とした食生活に関する健康 教育の依頼を受けた。

指導目標として適切なのはどれか。2つ選べ。

第31回国家試験 午前94

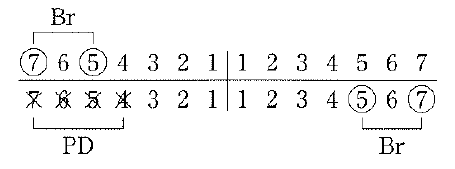

73歳の男性。脳血管疾患で入院していた急性期病棟から回復期病棟に移動することになり、利き手交換訓練を行うことになった。口腔機能管理を行うよう歯科医師から指示された。歯式を図に示す。

セルフケアで推奨するのはどれか。2つ選べ。

第25回国家試験 午後84

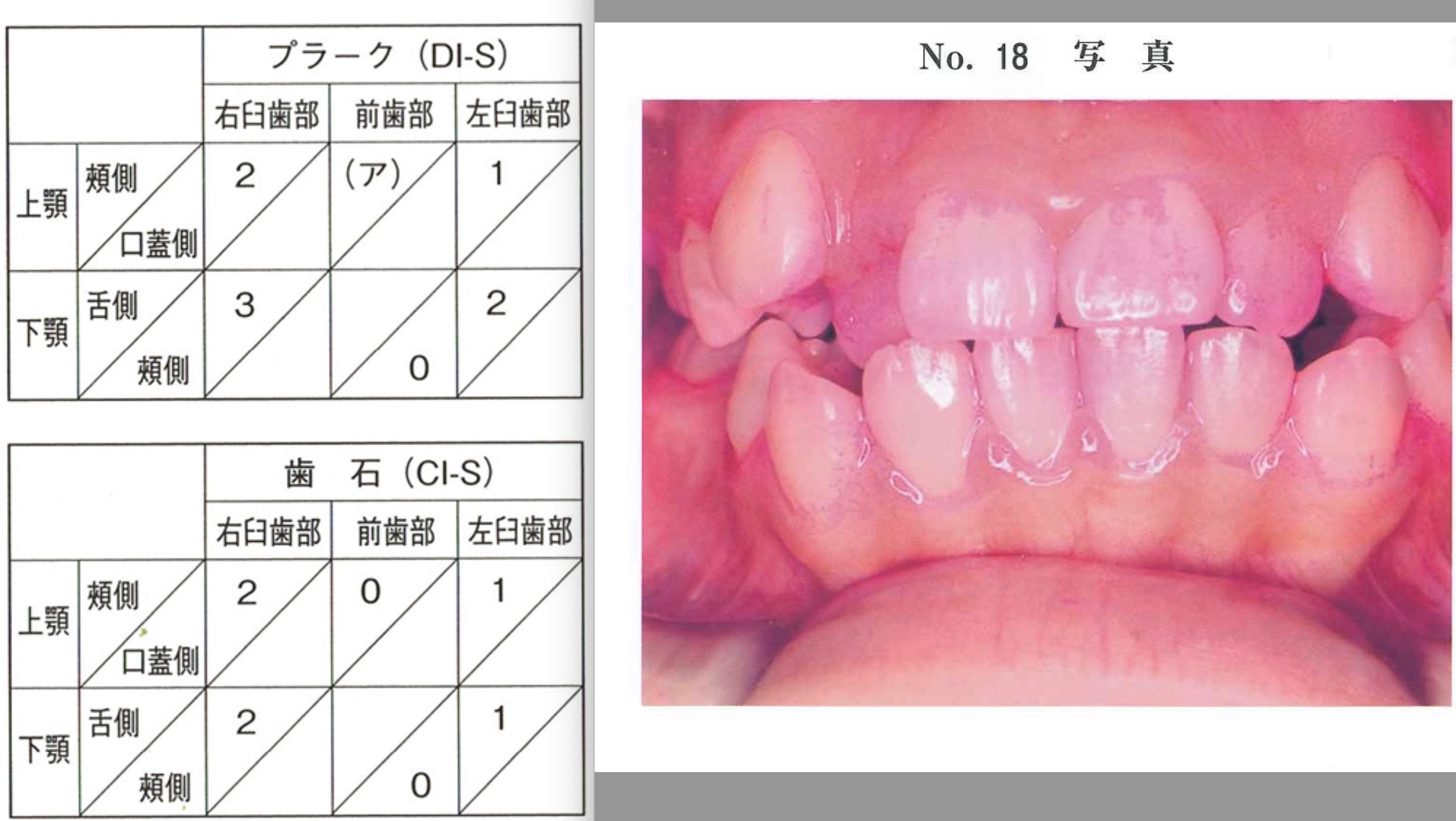

22歳の女性。歯垢染色後の口腔内写真(別冊午後No.18)を別に示し、DI-SとCI-Sの表を下に示す。(ア)はどれか。

第29回国家試験 午前85

70歳の男性。介護者から口腔粘膜の乾燥について相談があり、訪問診療をすることになった。認知症により意思の疎通が困難になったという。評価方法で正しいのはどれか。1つ選べ。

第22回国家試験 午前92

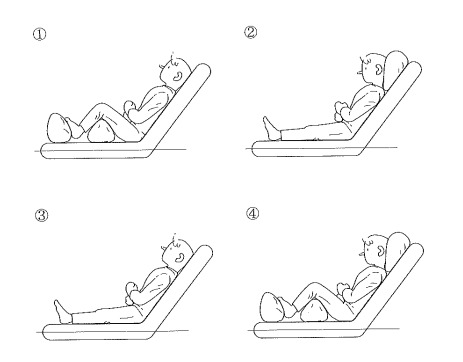

ベッド上での食事の姿勢を図に示す。

安全な摂食姿勢はどれか。

第31回国家試験 午後79

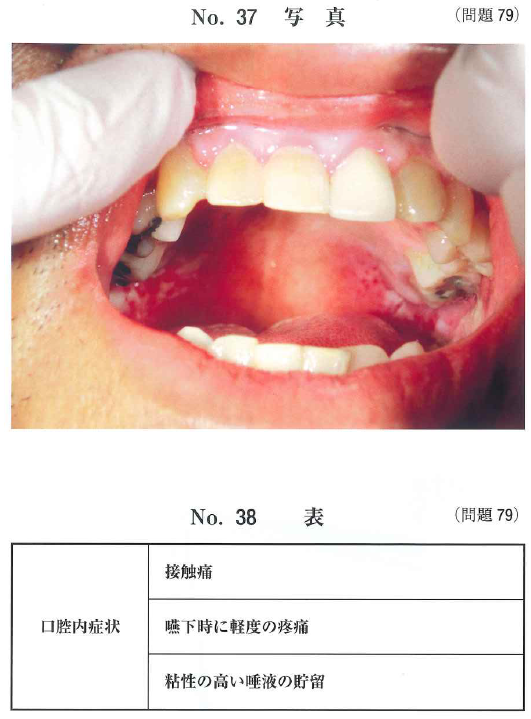

65歳の男性。上顎癌のため放射線治療を受けている。口腔粘膜炎を発症したため、歯科医師から口腔衛生管理を行うよう指示された。口腔内写真(別冊 午後 No.37)と口腔内症状の表(別冊午後 No.38)を別に示す。

適切な対応はどれか。2つ選べ。

第30回国家試験 午後92

8歳の男児。口唇の乾燥を主訴として来院した。日頃から口を開いたままでいることが多いが鼻咽腔疾患は認められず、嚥下機能に問題はないという。初診時の側貌写真(別冊午後 No.30)を別に示す。歯科保健指導の内容はどれか。2つ選べ。

第28回国家試験 午前92

87歳の女性。むせることがあることを主訴として歯科診療所に来院した。1か月前に友人と会話中に意識を消失し、救急搬送されたが、次の日には歩いて退院したという。退院後に気息性嗄声が発生し、食事の際にむせることが気になっているという。 麻痺が考えられるのはどれか。

第30回国家試験 午後95

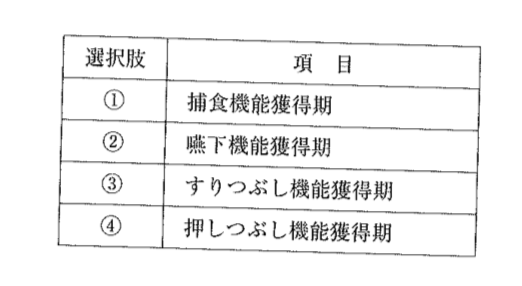

摂食嚥下機能の獲得過程の項目を表に示す。正しい順序はどれか。1つ選べ。

第26回国家試験 午前89

32歳の女性。ある日の食事内容における食事バランスガイドの評価(別冊午前No.26)と食事の写真(別冊午前No.27)を別に示す。

摂食することでバランスが向上するのはどれか。

2つ選べ。

第26回国家試験 午後87

歯の喪失により、摂取しにくくなるのはどれか。2つ選べ。

第31回国家試験 午後83

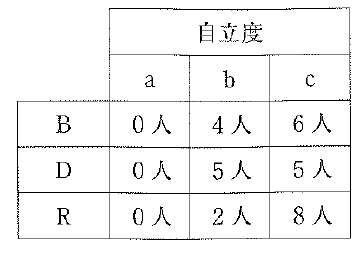

介護保険施設から介護職員を対象とした口腔ケアに関する講話を依頼された。入所者のBDR指標の評価を表に示す。

講話の内容として適切なのはどれか。2つ選べ。

第25回国家試験 午後86

口臭の国際分類で病的口臭の原因に該当するのはどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午後94

70歳の女性。最近、薬が飲み込みにくいことを主訴として来院した。8年前より高血圧にて内服治療中であるが、その他の既往はないという。食事時にむせることもあり、食事に時間が掛かるようになっているという。この患者に必要な評価方法はどれか。2つ選べ。