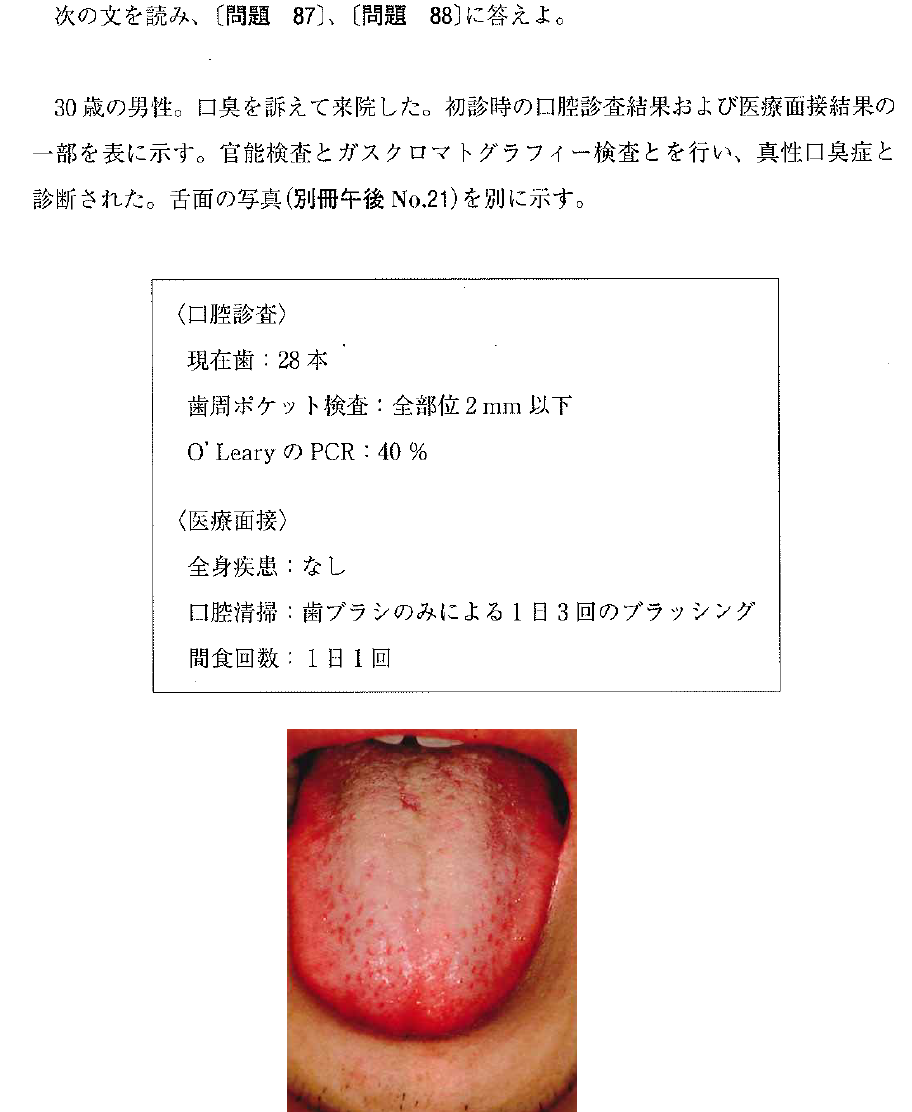

歯科保健指導論|歯科衛生士国家試験問題|121問〜140問

第22回国家試験 午後90

摂食・嚥下の過程で口腔期に障害のある患者に対する摂食機能訓練で適切なのはどれか。

第31回国家試験 午後82

73歳の男性。心筋梗塞の開胸手術後1日目で、経鼻経管栄養と酸素投与を受けている。主治医と連携している歯科医師から口腔健康管理を依頼された。

適切なのはどれか。2つ選べ。

第22回国家試験 午前92

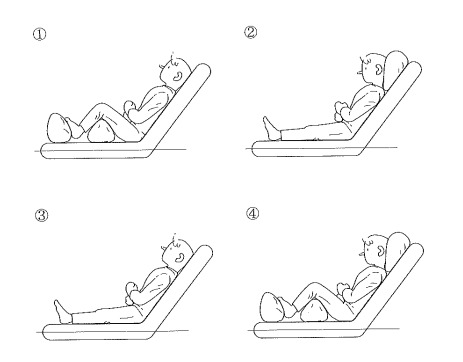

ベッド上での食事の姿勢を図に示す。

安全な摂食姿勢はどれか。

第30回国家試験 午前89

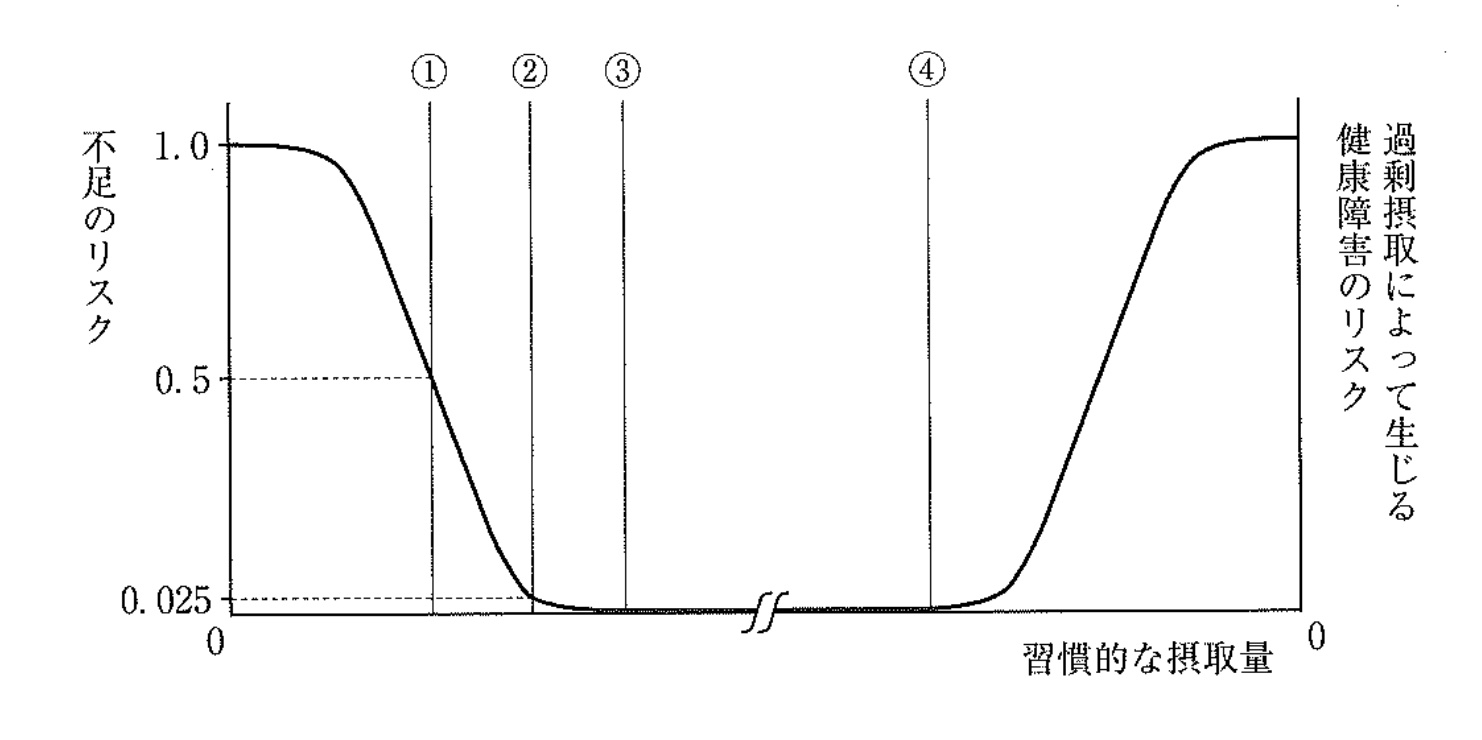

日本人の食事摂取基準で定められた指標の概念図を示す。推奨量はどれか。1つ選べ。

第30回国家試験 午後94

88歳の男性。話がしにくいことを主訴として来院した。特にマ行、パ行およびバ行が発音しづらいとのことであった。適切な訓練はどれか。1つ選べ。

第28回国家試験 午前80

認知ADLの把握ができるのはどれか。2つ選べ。

第26回国家試験 午前86

味覚障害を生じる疾患はどれか。2つ選べ。

第24回国家試験 午後83

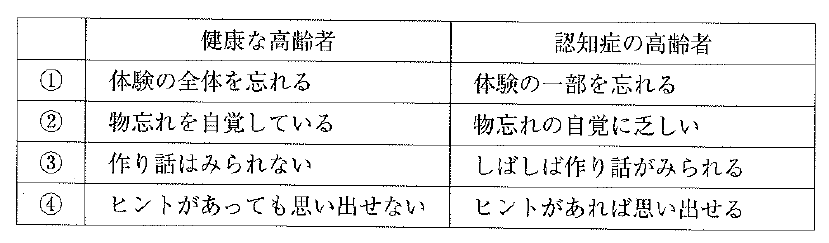

「健康な高齢者の老化による物忘れ」と「認知症の高齢者の物忘れ」との特徴を比較した表を示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

第26回国家試験 午後80

ヘルスプロモーションの概念に基づいたブラッシング指導はどれか。

第22回国家試験 午後89

日常生活動作(ADL)の判定基準項目はどれか。2つ選べ。

第27回国家試験 午前81

多剤服用の高齢者に対して歯科保健指導を行う際に、薬物の注意すべき有害作用はどれか。2つ選べ。

第31回国家試験 午前90

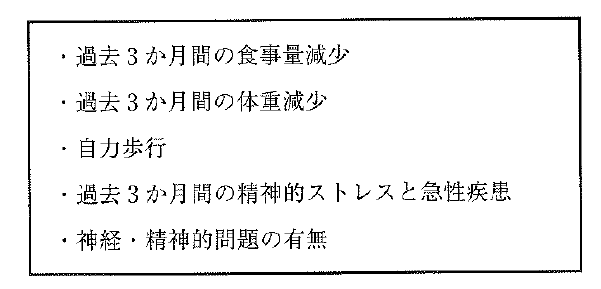

スクリーニング項目の一部を図に示す。

この項目で評価するのはどれか。1つ選べ。

第27回国家試験 午後95

重度心身障害児の摂食機能療法で、食環境指導はどれか。

第27回国家試験 午前95

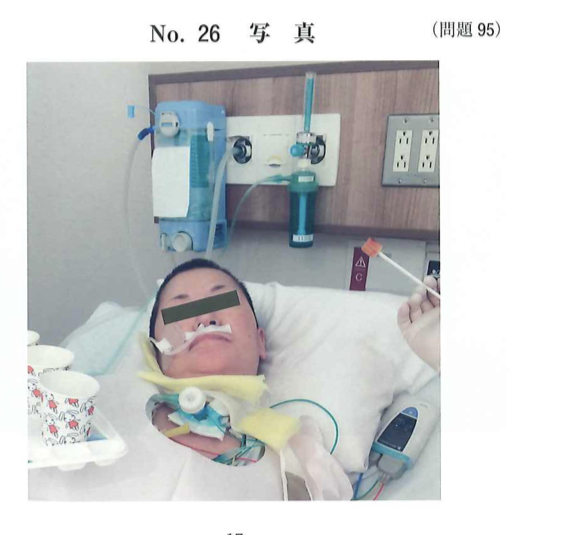

54歳の女性。5日前に脳血管疾患を発症し入院中である。病室にて口腔清掃準備時の写真(別冊午前No.26)を別に示す。患者の意識状態は、JapanComa Scale II-200である。

口腔衛生管理を行うにあたり、患者に負担のない姿勢はどれか。2つ選べ。

第22回国家試験 午前84

健康に関わる法律を示す。

① 歯科口腔保健の推進に関する法律

② 母子保健法

③ 健康増進法

施行された順で正しいのはどれか。

第23回国家試験 午後87

認知症患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

第28回国家試験 午後80

地域の在宅療養者の受療行動を把握できるのはどれか。

第29回国家試験 午前81

歯科衛生士の業務記録の一次利用で正しいのはどれか。2つ選べ。

第30回国家試験 午後84

新生児の神経管閉鎖障害(二分脊椎症)の発症リスクを低減するための栄養素はどれか。1つ選べ。

第24回国家試験 午後87

ガスクロマトグラフィー検査で認知閾値を超えて検出されたと考えられるのはどれか。2つ選べ。