歯科保健指導論|歯科衛生士国家試験問題|201問〜220問

第25回国家試験 午前81

改訂水飲みテストで正しいのはどれか。2つ選べ。

第31回国家試験 午前93

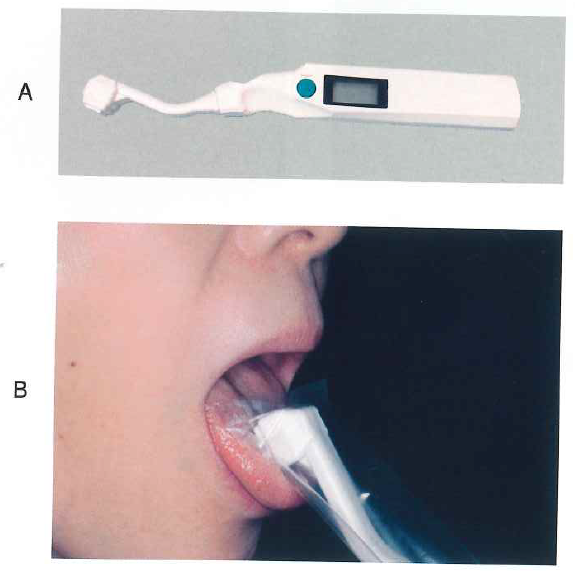

66歳の女性。食事が飲み込みにくいことを主訴として来院した。口腔機能の低下が疑われたため、口腔機能精密検査を行った。検査に用いた器具の写真(別冊午前 No.33A)と検査実施時の写真(別冊午前 No.33 B)を別に示す。

検査内容はどれか。1つ選べ。

第30回国家試験 午後91

口腔機能管理はどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午前82

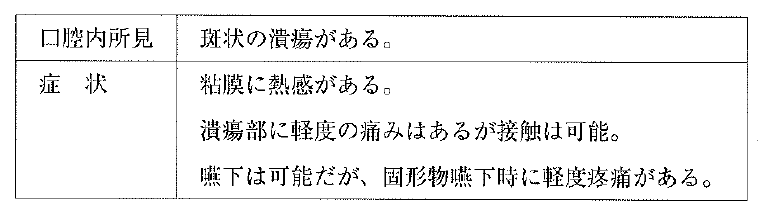

47歳の女性。乳癌治療のため、歯科医師から周術期口腔衛生管理の指示を受けた。術前の化学療法の1クール目で口腔粘膜炎を発症しているという。口腔内所見と症状を表に示す。使用するセルフケア用品の成分で適切なのはどれか。1つ選べ。

第25回国家試験 午後90

40歳の男性。6か月に一度の定期歯科健診のため来院した。通院開始から3年間、喫煙による悪影響と、禁煙のメリットについて説明してきた。今回初めて禁煙を考え、1か月以内に開始したいという。現在は、1日20本吸っており、20年間の喫煙経験がある。

この男性の禁煙ステージはどれか。

第30回国家試験 午後85

53歳の男性。職場の保健指導で歯科を受診するよう勧告されて来院した。特定健康診査の結果で、HbAlcの高値を指摘され、質問票では「歯や歯ぐき、咬み合わせなどが気になる部分があり、噛みにくいことがある」に該当したという。半年前から奥歯がぐらつきはじめ、歯磨き時に出血するという。適切な指導内容はどれか。2つ選べ。

第28回国家試験 午前94

18歳の女性。舌がいつも前に出てきていることを主訴として来院した。 口腔筋機能療法(MFT)で舌尖を固定する位置(スポット)の指導を行うことになった。初診時の口腔内写真(別冊午前No.24)を別に示す。 固定する位置はどれか。

第25回国家試験 午前83

35歳の男性。定期健康診査で来院した。①冷たいものを食べると歯がしみるといっており、口腔を観察すると、②歯肉に退縮がみられた。③歯は朝食後と就寝前に磨いているという。いつものように磨いてもらうと、④歯ブラシを大きく横に動かしていた。Oデータはどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午後79

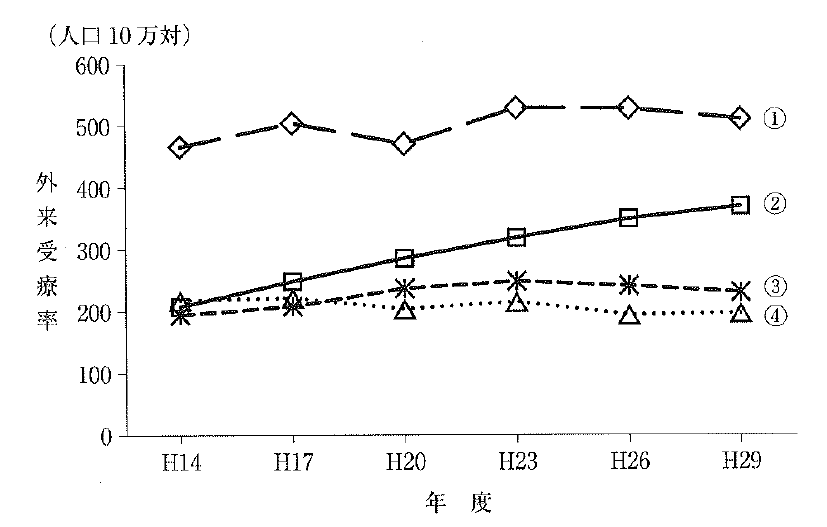

患者調査における外来患者受療率を図に示す。②はどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 午前91

乳児型嚥下について正しいのはどれか。1つ選べ。

第27回国家試験 午後79

ある事業所で40〜50歳の特定保健指導の対象となった社員50名に対して、産業医の総評のあと、歯科衛生士が30分ほど講話をすることになった。

講話の内容として適切なのはどれか。2つ選べ。

第23回国家試験 午前88

40歳の男性。歯肉の遠和感を訴え来院した。20歳の頃から1日 20本喫煙しているという。本人は禁煙を希望しているが、試みたことはないという。担当歯科医師から禁煙支援を含めた歯科保健指導を指示された。適切なのはどれか。2つ選べ。

第26回国家試験 午後81

68歳の女性。「①口の臭いが気になる」と訴え来院した。「②5年前に脳梗塞」を発症し、左半身は麻痺があるという。「③含嗽を指示すると問題なくできる。」「④口腔内全体にプラークと食物残渣の付着があり」、舌は乾燥して舌苔もみられる。歯肉は発赤・腫脹している。

客観的データはどれか。2つ選べ。

第27回国家試験 午前94

摂食下障害の間接訓練で、口腔内の感覚機能を高めて嚥下運動を誘発するのはどれか。

第25回国家試験 午後89

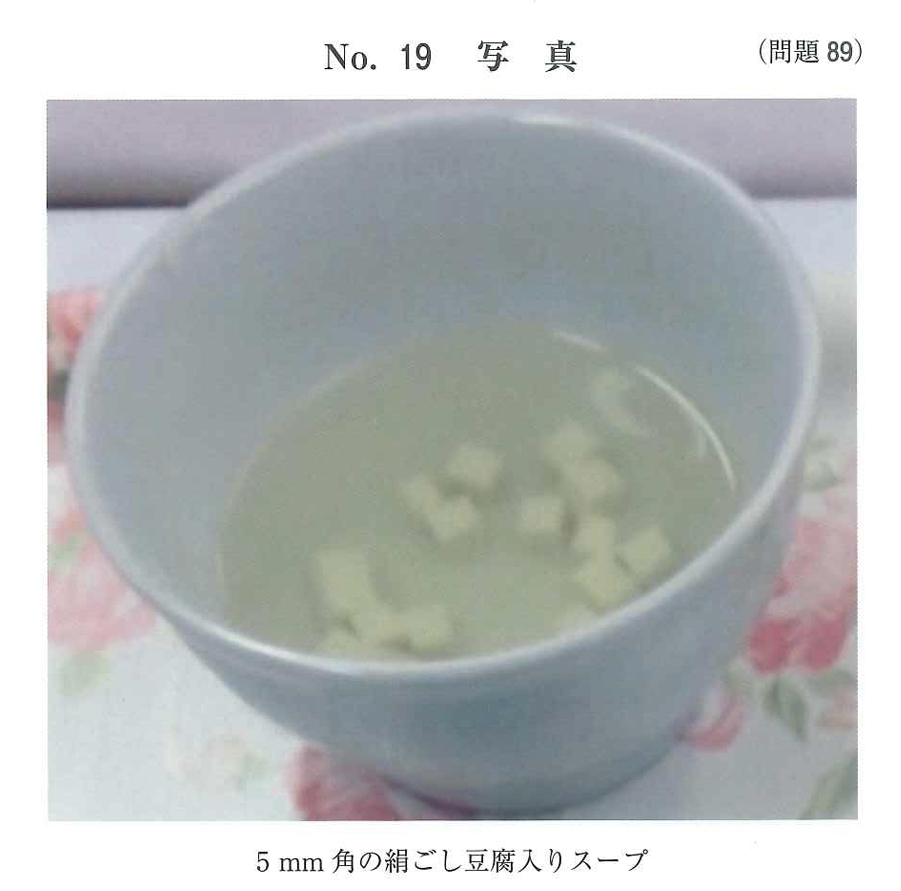

保護者に離乳食の講話をすることになった。用意した離乳食の写真(別冊午後No.19)を別に示す。講話の内容で適切なのはどれか。

第31回国家試験 午後81

78歳の男性。定期健診のため来院した。歯科医師から口腔衛生指導を行うよう指示を受けた。口腔内写真(別冊午後 No.39)を別に示す。

上下顎補綴装置の清掃に共通するのはどれか。1つ選べ。

第24回国家試験 午後87

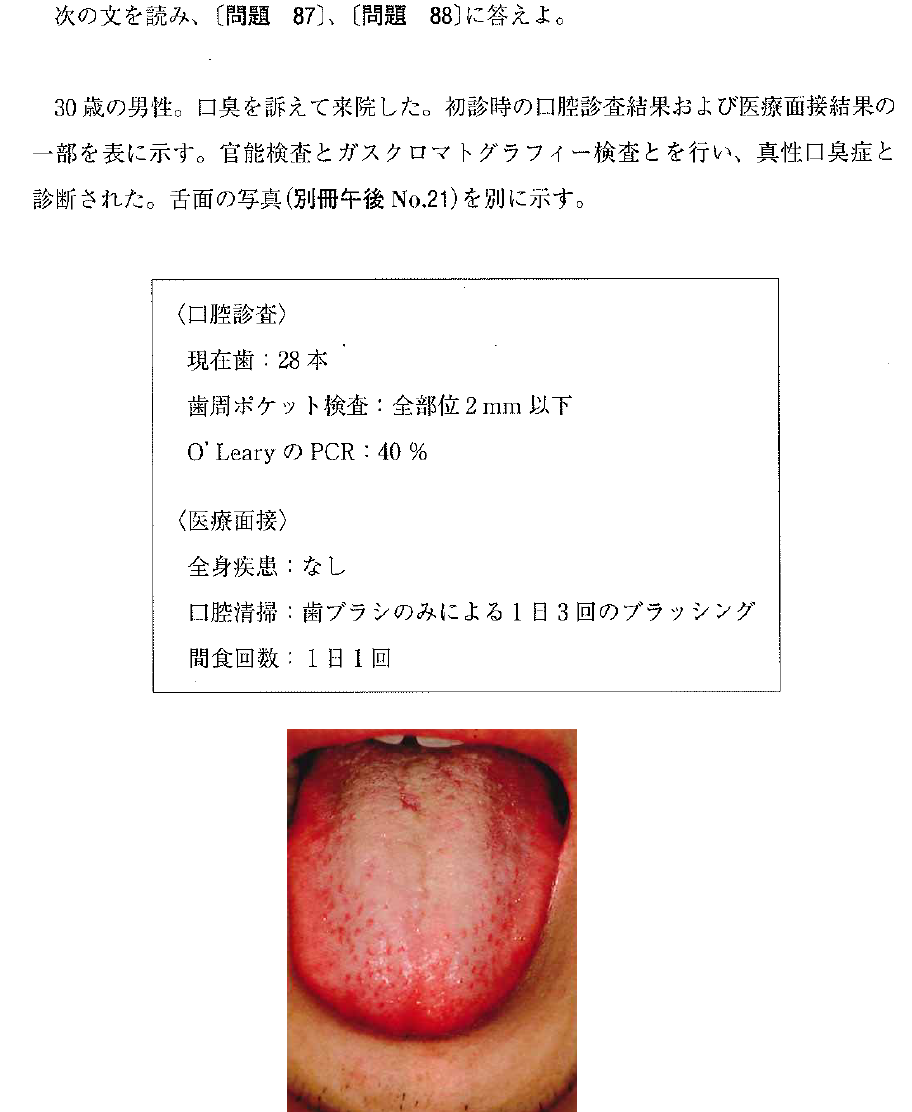

ガスクロマトグラフィー検査で認知閾値を超えて検出されたと考えられるのはどれか。2つ選べ。

第26回国家試験 午前89

32歳の女性。ある日の食事内容における食事バランスガイドの評価(別冊午前No.26)と食事の写真(別冊午前No.27)を別に示す。

摂食することでバランスが向上するのはどれか。

2つ選べ。

第28回国家試験 午前79

脳卒中予防に対するポピュレーションアプローチはどれか。

第29回国家試験 午前80

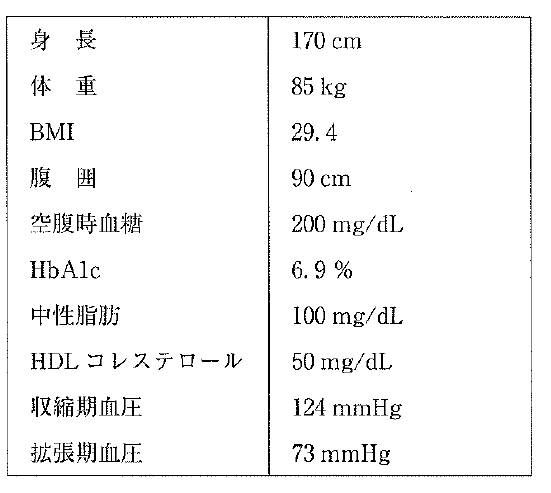

45歳の男性。企業の健康診断の一環で、歯科健診に訪れた。口腔内診査の結果、中等度の歯周病と診断された。服用している薬はないが、前年より特定保健指導の積極的支援を受けているという。歯科医師から歯科保健指導を指示された。特定健診の結巣を表に示す。改善が必要な項目はどれか。1つ選べ。