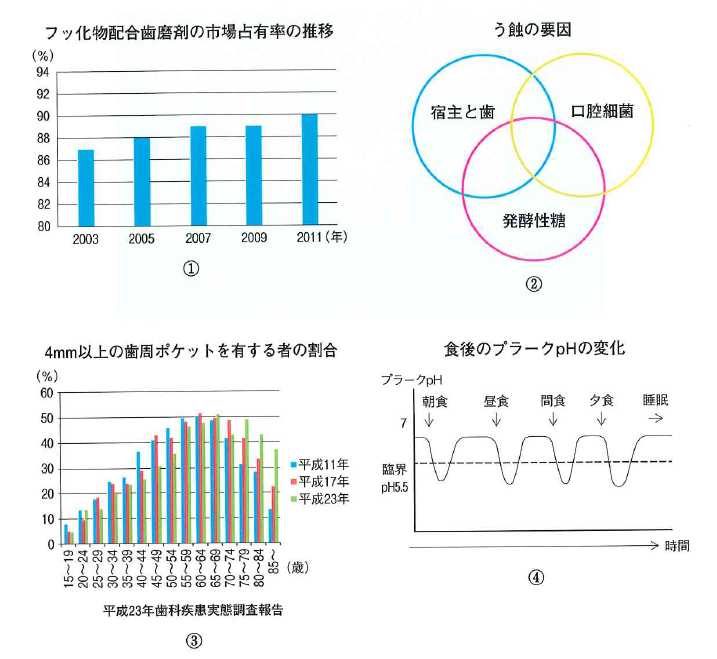

歯科保健指導論|歯科衛生士国家試験問題|21問〜40問

第31回国家試験 午後91

成人期の摂食嚥下機能障害の維持期に対する口腔機能管理はどれか。 2つ選べ。

第24回国家試験 午前88

次の文を読み、〔問題 88〕、〔問題 89〕 に答えよ。

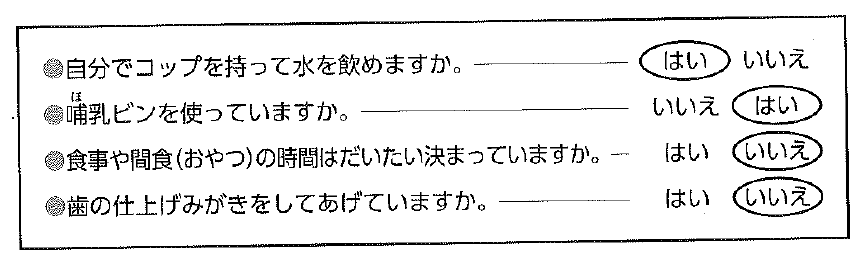

小児が保護者とともに歯科健康診査に訪れた。母子健康手帳の「保護者の記録」の一部を図に示す。

この「保護者の記録」に該当する年齢はどれか。

第30回国家試験 午後83

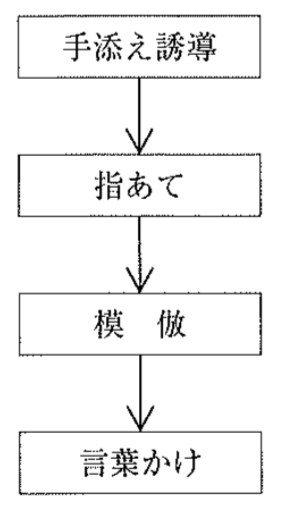

11歳の男児、知的能力障害があり、歯磨きがうまくできないことを主訴として母親とともに来院した。言葉の意味は理解できているという。歯科医師よりセルフケアの支援を目的とした歯科保健指導を行うよう指示を受けた。指導の手順を以下に示す。用いた手法はどれか。1つ選べ。

第26回国家試験 午前92

歯科衛生教育活動に用いる媒体(別冊午前No.28)を以下に示す。

利用する媒体と対象者の組合せで最適なのはどれか。2つ選べ。

第25回国家試験 午前84

O‘LearyのPCRで正しいのはどれか。2つ選べ。

第27回国家試験 午前83

摂食嚥下機能の獲得段階と特徴的な動きの組合せで正しいのはどれか。

第27回国家試験 午前88

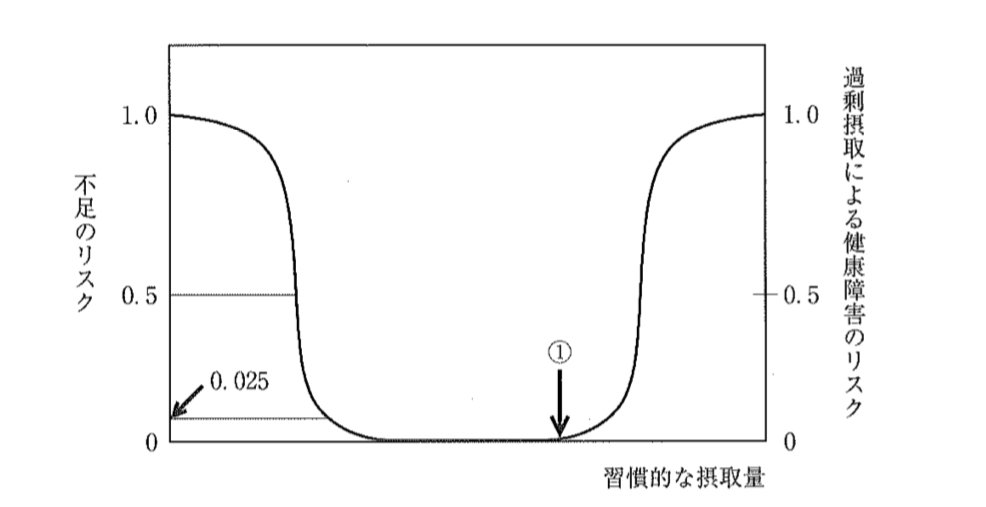

日本人の食事摂取基準の模式図を示す。

①に該当する摂取量が定められているのはどれか。

第22回国家試験 午前89

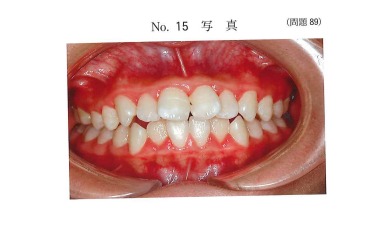

22歳の女性。ブラッシング時に出血と痛みがあり、歯肉に違和感があるとのことで来院した。口腔内写真(別冊午前No.15)を別に示す。PCRは75%、BOP率は25%であった。

客観的情報はどれか。2つ選べ。

第26回国家試験 午前84

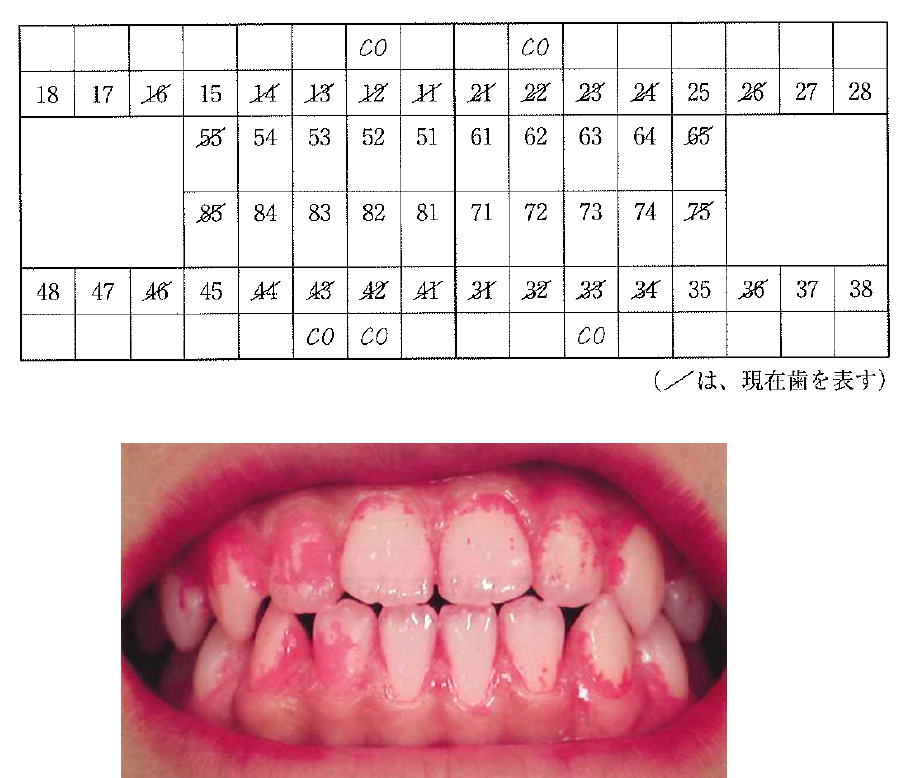

11歳の女児。学校歯科健康診断で歯科医院の受診を勧められて来院した。歯科医院での口腔内診査を別に示し、歯垢染色後の口腔内写真(別冊午前No.24)を示す。

適切な対応はどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午前94

76歳の男性。咀嚼困難のため訪問診療を依頼された。要介護度4で在宅療養中である。口腔周囲に触れるとくいしばりが強くなるため、診療に支障がある。最初に行うのはどれか。1つ選べ。

第22回国家試験 午前88

PII(Silness & Loe)と診査対象歯が全て同じなのはどれか。

第28回国家試験 午前88

妊娠に関連する時期と食生活指導の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第31回国家試験 午後88

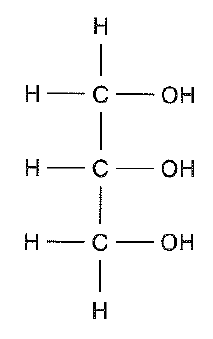

五大栄養素の1つの分子構造の一部を図に示す。

この構造を持つのはどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 午後95

エナメル質形成不全を伴うのはどれか。2つ選べ。

第27回国家試験 午後88

特別用途食品はどれか。2つ選べ。

第29回国家試験 午前92

脳卒中後の構音障害における訓練で、①舌「パ」、②口唇「ウー」、③硬口蓋「アー」などを特異的に使う発音を繰り返すことで、口腔周囲筋の運動訓練となり、④「摂食嚥下機能」の改善がみられる。「①ー④」部分で正しいのはどれか。2つ選べ。

第24回国家試験 午前80

個人への食生活指導で誤っているのはどれか。

第25回国家試験 午後80

「人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」で示される概念はどれか。

第25回国家試験 午前86

判定基準に歯石の沈着が含まれるのはどれか。

第22回国家試験 午前87

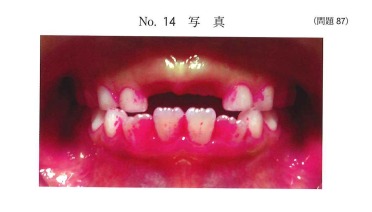

6歳の女児。定期健康診査を希望して母親と来院した。歯磨きは1日2回歯ブラシを用いて本人が行っているという。口腔内写真(別冊午前No.14)を別に示す。

歯科保健指導で適切なのはどれか。2つ選べ。